|

| �A���\�t�B�A�i1991�j |

�@1990�N�āA�˔@�n�܂����C���N�p�ݐ푈�́A��Ȃ��̒�����ɂȂ�Ǝv���܂������A��91�N���t�A�Ō�͂������Ȃ��I�ǂ��}���܂����B�������s���ȏ���A�ˑR�Ƃ��Ęp�q���l�����͑����Ĕ�s�@�̓K���ł��B�������l���A�ቺ���Q�����ݎn�߂鍠�A�N���h���̏Z�ނƌ�����C�������g���R���A�����j�A�����̋}�s�ȎR�x�n�т��z���܂����B�m�A�̔��M�`���Œm����A�����g�R���E��ɖ]�݁A���@���̏����сASQ����ւ͐��c�o����20���Ԃ������āA�����̃A�^�`�����N��`�ɖ������������̂ł����B

�@�����������ɍۂ��Ė�肪�����܂����B���̕����ɒʂ���A�W�������~���̔����J����悤�ɖ�����ꂽ�̂ł��B��̌����O���ƁA���������F�̃X�|���W��т���������A�J����4�A�����Y6�{�A�t���b�V���A�I�o�v�Ȃǂ�����܂����B�������B���w�����āA���X�Ƀv���t�F�b�V���i���ƌ����������A����ɐ��l�̐E���܂ł�������Ĕ`������ł���ł͂���܂��B�ŋ��ȂNJ|����ꂽ�肷��ƍ���܂����A�d�G�ȂǗv�����ꂽ�炻�ꂱ���厖�ƕs�����]�����߂���܂��B���߂Ẵg���R�����ňꎞ�͂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��ƐS�z�����̂ł����A�J�����ƃ����Y�̑S���X�g���쐬������A�����ɊJ������܂����B

�@�C�X�^���u�[���̒��S���͎�ɎO�̋�悩�琬�藧���Ă��܂��B�{�X�t�F���X�C���������i���m�j�Ɛ��i���m�j�B�����čX�ɂ��̐����������A���p�p������i���s�X�j�Ɩk�i�V�s�X�j�Ƃɕ������̂ł����A���̐V����̋������ԑ哮�����A�ނ̗L���ȃK���^���Ȃ̂ł��B����������A�������Ƃɖؑ��̋���ȕ����ł����炢���h��Ă��āA���̏��삵���Ԃ̌Q�ꂪ�Ђ�����Ȃ��ɑ����Ă���̂ł����B

�@���ăg���R�R�������[�}�鍑�̎�s�ł������R���X�^���`�m�[�u�����U���������A���p�p�ɖؑ��̑D�����A���Ŕ���t���Ȃ���A�����Đi���H�ƂȂ��A��U�s���Ƃ���ꂽ���̓s�s���ח������߂��L���Șb���v���o���܂����B

�@���̃K���^���̃��j�[�N���́A���̋��̉��A���H�ʂƊC�ʂƂ̌��Ԃ𗘗p���ăV���b�s���O�X���݂����Ă��邱�Ƃł��傤���B���̖ڎw���B�e�ꏊ�A�i���M���E�J�t�F�sERZURUM�t�͂��̏��X�X�̒��ɂ���܂����B�����̓`���C�����݁A�g���R��Ő����ǂ��Ӗ�����Nargile���z����A�܂������Ă݂�i���X�̂悤�ȏꏊ�Ȃ̂ł��B

|

| ���K���^���i1991�j |

�@���N�ɂ킽�蕪�����y���L���h�肽����ꂽ�ؑ��̑D�����̑e���Ȏ����ɂ����Ă��A�ǂɊ|����ꂽ�P�}���E�A�^�`�����N�̓X�̌��������A�ȗ������ʼnc�Ƃ𑱂��Ă���̂��ƌ�鑉�g�̘V�X��B

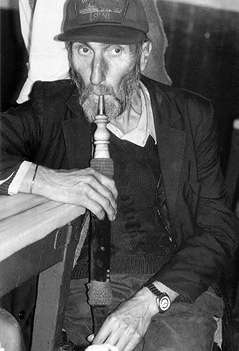

�@�ނ������Ŏw�����Â��X�̉��B��l�̒j�����������ʎ����Ńp�C�v�������Ă��܂����B���܂��ɂ��̕��́A�܂�ŃS�b�z�̊G���甲���o�Ă�������̂悤�Ȓj�ł��B�����ɂ͏����g���A���h�̕��͋C���Y���Ă��܂�������A�܂�ŋ֒f�̒n�ɂ������葫�ݓ���Ȣf�����B���Ȃ��Ƃ����قǁA���������ȋ�C���Ղ�Ղ�Ɠ����ꏊ�������̂ł��B

�@���i���сj�ꂽ�����ȃK���X�ށB�X�e�����X�̊D��M�B�G�ꂽ���F�̗t�^�o�R�Ƃ������������a���`�̓���̐c�B����ɃL�����D�z��\��t�������ǁB��Ηp�̓��Y�Ɠ����g���R���T�����[���B���ꂪ�i���M�����z������j�����Ƃ̏��߂Ă̏o��ɂȂ�܂����B

�@��92�N6���B��N�B�������̒j�B�̋L�����܂����X�������A���̓A���J���̃X�^�b�h�E�z�e���̃��r�[�ŃK�C�h�̃f�C�������W�Ƒł����킹�����Ă��܂����B��A�O�J���O�̂��ƁA���̃K���^�����ˑR�̉ЂɌ������A�C�̑����Ə�����������������䩑R�����B�ׂɂ̓R���N���[�g���̐V�K���^�����v�H���ԋ߂ɍT���قڊ������Ă����̂ł��B

�@���R�sERZURUM�t��60�N�̗��j��w�����Ȃ���A����������ʂ蔲����ۂɔ�������A���̐����Ǔ��L�̃S�{�A�S�{�A�S�{�Ƃ������Ƌ��ɑr�����Ă��܂��܂����B�ܘ_�A���̊�ԂȘV�X����S�b�z�j���A���̌���Ƃ��čs����m��܂���B�ʐ^�̎��L�^���s���̏�ɋ����킹�邱�Ɓt�̐[�����A��������琂�����R�����ĔF�����A�ꌩ���̕ϓN�����������ȓ���̏o�����ɂ��A�����̃h���}�̂��邱�Ƃ��v���m�炳�ꂽ�̂ł����B

�@�����[�}�鍑�̐��A����������̑吹���������A���\�t�B�A�͐���360�N�A�ŏ��̊������}���܂����B�ȗ��A���яd�Ȃ�h�[���̕����A�n�k��T��ɂ��j��A�����ĉЂɂ������Ȃǂ��J��Ԃ������A1453�N�A�R���X�^���`�m�[�u���̊ח��ɂ��A���̌㐔��ȉ^����H�邱�ƂɂȂ�܂����B�L���X�g���̃C�R���͑S�ď����A����A�~�i���b�g�ƃ~�t���[�u���������A����̓��X�N�ɉ�������܂����B��ꋉ�̌���ł��鐸���ȉ����̃��U�C�N����S�Ď���œh��ł߂��Ă��܂����B���ꂩ��500�N��A����������ă��U�C�N��̒������s���A���݂ł͖��@���̔����قƂ��Č��J����Ă���̂ł��B

|

| �X���C�}�j�G�E���X�N�̃L�����G�i1991�j |

�@�g���R�ł�94�N�܂Ŏl��ɂ킽���ĎB�e�𑱂��܂����B91�N�ɂ̓A���\�t�B�A����K�͂ȓ������C�̍Œ��ŁA�ؑ��o�^�p�̑��ꂪ�����獂��50m�̃h�[�������܂Ŋ|���n����Ă��܂����B�B�e�Ɏז��ʼn�����s�^�Ǝv�����͈̂�u�ŁA���ꂱ���K�^�Ǝv���Ȃ����܂����B���̂Ȃ���̐搔�\�N�ԁA�����̑���C�͍݂蓾�܂���B�ؑ�����Ƃ��̏�ɂۂ����蕂�����a30m�̑�h�[���Ƃ̑Δ䂷��p�͍��ł͂������邱�Ƃ͏o���܂���B������s���̏�ɋ����킹�邱�Ɓt�̌����Ƃ����킯�ł��B

�@�O�����h�E�o�U�[������l�C�̖����ł��B����250m�~��k200m�̌��z�̒��ɁA�����l�猬�Ƃ�������X���A�Ȃ�A��x��������o���Ȃ����H���z�Ƃ܂Ś�����Ă��܂�����A���߂Ĉ�l�ő��ݓ����ƕs���ɏP���܂��B���̃O�����h�E�o�U�[���̐����ƁA�C�X�^���u�[����w�Ɍ������ĉE��Ɉʒu����x���W�b�g�E�W���~�[�Ƃ̊Ԃ̂��������O�p�n�т��A�{�����Ƃ������鎄�ɂƂ��Đ^�Ɋ������Ȃ��ʏ̃u�b�N�o�U�[���ł��B

|

| �i���M���J�t�F�̃S�b�z���i1991�j |

�@�����Œm�����̂��\�Z���I�g���R�ő�̌��z�ƁA�g���R�̃~�P�����W�F���Ƃ܂Ō��`���ꂽ�~�}���E�X�B�i���ł����B�g���R�����߂Ƃ��A���̃��[�S��u���K���A�A���̃V���A�A�C������C���N�܂ŁA300�ӏ��ȏ�̎��т������z�y�̐v�҂ŁA�G�f�B���l�̃Z���~�G�E�W���~�[�Ȃnj���͐��m��܂���B�g���R�Ń~�}���ƌ����Ό��z�Ƃ̂��ƁA�A�^�`�����N�ƕ���œ��ɗL���Ȑl���Ȃ̂ł��B

�@�����Ō������{�����ɏG��B�������t���n�[�h�J�o�[�̃J���[�{�ɓ������v800�y�[�W�B����̓~�}���E�X�B�i���̌��z�W�A���̈���̓X�B�i���̎���̔��p�i�W�B������3800���B�����̈������Ƃ��Ă͂��Ȃ荂���ł������������߁A���̌�A�g���R���s�̏I���ɖ��̖{���܂����B��g�͐Ζ{���z�������ɁA������g�͓����v�Ɋ������܂����B91�N��27,000�~�A92�N��20,000�~�A93�N��10,000�~�Ƌ��낵���قǒl�i�������܂����B�����Ƃ��g���R�̓n�C�p�[�C���t���o�ςɊׂ�A91�N�Ɉ�~��28�g���R���A�iTL�j���������̂��A�₪��10,000TL��傫���z���A2001�N�ɂ͖��́i�H�j��疜TL�D�܂ŏo������̂ł��B�����Ă���2005�N�A�S�����̈�Ƃ������ߌ��ȃf�m�~���s���A���ݐV1TL��80�~�قǂł����A�����̂悤�ł��B