| |

|

|

���������F ASAMI Design��\

�iPrincipal Architect, ASAMI Design�j

���� ���l�@������w���_����

�iProf. emeritus., Tokyo University, Dr.Eng.�j

���i �`�� �ܗm����

�iPENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD�j

���{ �C�� �����d�@��w���݊��H�w��

�iInstructor,Tokyo Denki University, M.Eng.�j

��X �O�b �ܗm����

(PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD) |

���O�p�`����{���ʂƂ��鉹�y�z�[���̒�Ăƌ��i���̂P�j

�v��T�v�Ɖ����I�����ɂ���

�O�p�`�@�R���T�[�g�z�[���@2000��

���ώ��R�s�H�@�����@Salle de Kaléido

1.���߂�

�@���y�z�[�����z�̗��j�͌���ɔ�ׂĔ�r�I�V�����A�������鎑�����画�f�������́A�h�C�c�̃��C�v�`�q�ɂ��������Q�o���g�n�E�X(1776�N)�������āA�ŌÂ̂��̂Ɣ��f����Ă���i��1�j�B�]���āA230�N�قǂ̗��j�ł͂��邪�A����܂Ő��E�e�n�ɑ��l�Ȏ�ނ�`�Ԃ����������̎�����c���Ă��Ă���B

���y�z�[���̌`��́A�V���[�{�b�N�X�^�Ƃ���ȊO�ɑ傫�����ނ����ƍl������B�܂�V���[�{�b�N�X�^�́A����܂ł̒m���Ƃ��̐v����ɂ����Ĉ��x�Ɏ��ʂ��ꂽ�`���ł��邪�A����ȊO�̌`���ł́A�ˑR�Ƃ��čl�����ׂ������̉ۑ肪����ƍl���邽�߂ł���B�܂����C�����[�h�^�́A1960�N�㏉���Ƀx�������t�B���n�[���j�[�E�z�[���ɂ����Ē�Ă���A�����̖����������Ċ����������Ƃɂ��A�R���T�[�g�z�[���̈�ތ^���ׂ��ƍl����B

�{�_�ł͂��̂悤�ȔF���Ɋ�Â��A��{�ƂȂ镽�ʌ`�ɒ��ڂ��A���O�p�`����{���ʂƂ���`�Ԃ̉��y�z�[��(�ȉ��O�p�z�[��)�̌v���Ă�ʂ��A���̌��z�v���̉\�����{�I�ȉ��������Ȃǂ̌���ړI�Ƃ��Ă���B

2. �T�^�I�ȕ��ʐ}�`�̓����ƎO�p�z�[���̊T�v

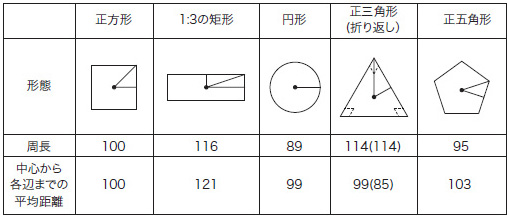

�@���O�p�`�͑��̌`�ɔ�ׁA����(�ǒ�)��1:3�̋�`�Ɠ����x�ł���A���S����e��(�ǖ�)�܂ł̕��ϋ����͉~�`�Ɠ����x�ł���(�}1)�B�܂�����������ɐ܂�Ԃ����ꍇ�́A�����͓����ɂȂ邪�A�e�҂܂ł̕��ϋ�����15%���x�Z���Ȃ�B�����̂��Ƃ��琳�O�p�`�́A����(�ǖʐ�)�������A�����S����ǖʂ܂ł̋������ɂ߂ĒZ���`�Ԃł��邱�Ƃ��킩��B

|

()���́A�O�p�`�̋�����������܂�Ԃ����`�Ԃ̃f�[�^

�}1 �T�^�I�ȕ��ʐ}�`�Ƃ��̓��� |

�܂��O�p���ʌ`�́A�����̈ʒu�ɂ�肻�ꂼ��̋������t��`��̋q�ȂƂ��Č��Ȃ��Čv�悷�邱�Ƃ��ł��A���̌`��͖����ɔ��˂��閜�؋��̌��̗v�f�����ɒu��������A�����ȉ��ꂪ�`�������̂ł͂Ȃ����ƍl���̗p�����i�}2�A��2�j�B

|

| �}2 ���؋�(kaleidoscope)�A�͌^�ʐ^ |

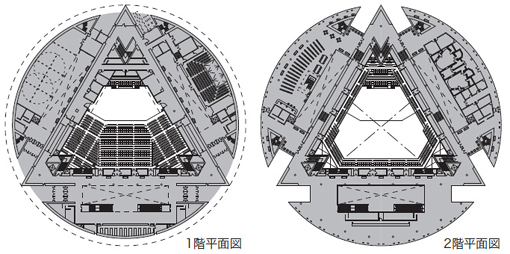

���������ƂɃX�e�[�W�i�����j���O�p�`�̒��S����O���A�q�Ȃ͂�����͂t��`�`������悤�ɍ������قȂ点�Ĕz���B

�q�Ȑ��́A1�K1254�ȁA2�K662�ȁA3�K312�ȁA���v2228�Ȃł���B���ɋ����́A�Ώ̌`����ׂ��Ď������S���֎O�p���ǂ�܂�Ԃ����Ƃɂ���āA���Ȃ̎������̌���݂̂Ȃ炸�A��������ǂ܂ł̕��ϋ�����Z�����邱�Ƃ��ł����i�}3,4�j�B

|

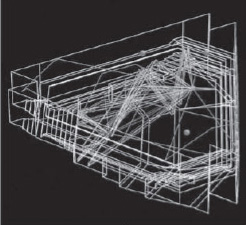

| �}3 �f�ʐ}�@S=1/1800 |

|

| �}4 �e�K���ʐ}�@S=1/1800 |

3.�����Ɋւ��镪��

a)�R���s���[�^�ɂ����

�@���O�p���ʂ̊�{�`��ɂ��āA�}5�ɂ����đ��ǂ���̔��ˉ��̌������s�����B�����}�͋�`�Ǝ����`�ƂȂ�A�����������̔��ˉ����l������A�ǂ���̔��ˉ������Ȃ��q�Ȃ͖����Ɣ��f�����B

�܂��A�O�p�z�[���̌v��Ăɂ��āA�������ɐݒ肵�A�������狗��12m�ʒu�ł̔��ˉ��̕��ϋ����i���ώ��R�s�H�FMFP�j�������v�Z�ɂ�苁�߂��B�\�P�̔��ˉ����B���Ԃ́A���ډ������B���Ă���A���ˉ������B���閘�̎��Ԃł���B�O�p�z�[���̊e���ˉɂ�����MFP�̓V���[�{�b�N�X�^�̃{�X�g���V���t�H�j�[�z�[���Ɣ�r���Ē������Z���B�܂��A������̉������\�ɉe�����鏉�����ˉ��ɂ��āA�O�p�z�[���ł�100ms�ȓ��ɂQ��܂ł̔��ˉ����������B���Ă���A�[���ȏ������ˉ������������Ă���Ɨ\�z�����B

b)�������V�X�e���ɂ�錟��

�O�p���ʌ`�ɂ��āA���y�z�[���Ƃ��Ẳ\���f����ׂɁA�O�p�z�[���̌v��Ăɂ��ĉ������V�X�e���ɂ�錟���s�����B���V�X�e���͌ܗm����(��)�iRIMAGE+�V�X�e���ɂ��j��BOSE�Ёi�I�[�f�B�V���i�[�j�̂Q��ނ̃V�X�e�����g�p�����B���،��ʂ́A���l�Ȓ�����̕]�����B

�E�c�����Ԃ��i4�b���x�j�ݒ肵�Ă����ډ��Ƃ���ɕ₤�������ˉ��ɂ��[���Ȗ��ēx��������B

�E���Ȉʒu�ɂ�鉹�̈Ⴂ�͏������A�z�[�����ł͋ϓ��ȉ������\��������B

4.�܂Ƃ�

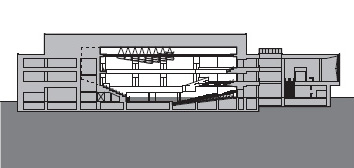

�@�V���[�{�b�N�X�^�A�y�у��C�����[�h�^�Ƃ͈قȂ�A�O�p�z�[���́A�X�e�[�W�O�[����20�����x�͈͓̔���2000�Ȃ�����Ȃ����߂镽�ʃv�������\�ɂ��A�}6�A7���王�o�I�ɂ������I�ɂ��D�ꂽ���ʂ�������\�����m�F�����B

���̃z�[���́A�����Ǝ_���ߐڂ��邱�Ƃɂ��A�[���Ȓ��ډ��Ƒ�������̏������ˉ����m�ۂ���c�����Ԃ����Ă����ēx���m�ۂł���V���ȋ����̋�Ԃ���������P�̎�@�ƂȂ�ƍl������B

5.����̉ۑ�

�{�҂ł́A��{�I�Ȍv�掖���̌��ɂƂǂ܂������A����͈ȉ��̓_���ۑ�Ƃ��Čp���I�ɍl�@�����������B

�O�p�`��́A�O�����������K���ȍ��Ȑ����m�ۂ���ƌ��z�̊O�`���傫���Ȃ�A�K������~�n�����������B�܂��\���p�x���s�p�i60�x�j�Ȃ��߁A�t�ы@�\�Ƃ̐ڍ�������̈����ɂ����Đ�������}��ɂ����X��������B�����ł����ɂ��đ�����Q�͂�����ɏC����������Ƌ��ɁA������m����������B

���{�v�ł͉����v�ɂ��ڍ������K�v�ƂȂ邪�A��{�I�Ȍ������ʂ��特�y�z�[���Ƃ��āA�T�˗ǍD�Ȍ��ʂ��\�z�����B����̉ۑ�ɂ��ẮA���p���̈ӏ���̎戵���ɂ��ĉ�����̌����K�v�ł���B�܂��A���ǂɋ߂��ʒu�ł̉������\�ɂ��Ă͏ڍׂȌ����K�v�ł���B�܂��A�����̊g���Ƃ��ď]����蒷���c�����Ԃł����ēx�̊m�ۂ��\�Ɣ��f���Ă��邪�A�����̖L���ȋ�Ԃł̉��y�ӏ܂ɂ��āA���O�A��ȉƁA���t�ҁA���܂߂������K�v�ł���B�]���ɖ���������Ԃ̑n���ɂ��V���ȉ��y�|�p�ɂ��Ċ��҂��Ă���B

��1�F�R���T�[�g�z�[���A���z���������ЁA1994

��2�F���o�A�[�L�e�N�`���[��2006�N11��13����PP.74-76

��3�F�\2[]*�̎w�W�ɂ��ẮA���I�E�k.�x���l�N�A�R���T�[�g�z�[���ƃI�y���n�E�X�A

2005�̏����Ɋ�Â�

�\1 ���ˉɂ�镽�ώ��R�s�H�Ɣ��ˉ����B���Ԃ̔�r |

|

|

| �}5 �����}��r |

|

|

|

| �}6 ���z�������z |

|

�}7 4�ˉ����} |

|

| �}7 4�ˉ����} |

���O�p�`����{���ʂƂ��鉹�y�z�[���̒�Ăƌ��i���̂Q�j

�����I�����ɂ���

| �O�p�` |

���ˉ��\�� |

�G�R�[�^�C���p�^�[�� |

| �R���T�[�g�z�[�� |

���z�������z |

�������V�X�e�� |

�P�D�͂��߂�

�@�����v�Ƃ͋�Ԃɂ����鉹�̎���I�ӂ�܂����n�����Ƃ��ƌ����Ă���B����ɂ͉��̗���ɕ�������^���闧��Ɗg�U�������߂闧�ꂪ����A���n��I�ɂ݂�Ə������ˉ��ƌ���c�����ł��̃E�F�C�g���قȂ�B

�R�D�������ˉ��̎��ԍ\��

��ʂɁA�l�X�ȉ����I���ׂ����Ղɔ�������@�Ƃ��āA�o���邾���g�U�������߂��������������A�����ʑ̂Ȃǂ̊w�I�ɐ��������`���̗p���邱�Ƃ̓^�u�[������Ă���B

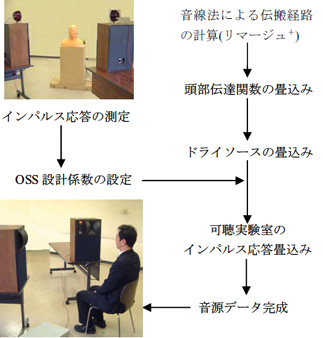

�O��̎��v�̐��O�p�`�z�[���ɑ��A�����@�i���}�[�W��+�j�ɂ��V�~�����[�V�������s�������ʂ���A���ډ��Ɣ��ˉ��̎��ԍ\���������������̂�}�R�Ɏ���

���ډ��̓`�B���ԁA���������Z�����Ƃ͑O��ɂ��q�ׂ��Ă���ʂ�ł��邪�A�P�ˉ����قƂ�ǂ̐Ȃŕ���50ms�ȉ��̎��Ԓx��œ��B���Ă���A2�ˉ���100ms�ȉ��Ő��������B���Ă���B�܂��A�}�ɂ͎�����Ă��Ȃ�������̑����˂��A�O��Ɏ������悤�ɕ��ώ��R�s�H���Z�����Ƃ���A���Ԗ��x�������Ԃ��ė��Ă���B

�������Ȃ���A���Ȃ��Ƃ��������ˉ��ɂ����ẮA���ϋɓI�ɉ��̗��������I�ɓ������邱�Ƃ�O���ɂ������v���s���ׂ����ƍl���Ă���B

���̂悤�Ȋϓ_����A�ł���{�I�Ȍ`�ł���O�p�`�A���������O�p�`���ʂ̃z�[�����Ă��A���̉\�����������邱�Ƃɂ����B

���z�v��I�����́i���̂P�j�łȂ���Ă���̂ł����ł͊����I�������s�������ʂ����B

|

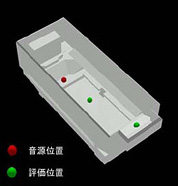

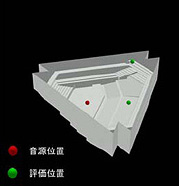

| �}�P �z�[���̕��ʌ`��Ɣ��ˉ��̗��� |

|

| �}�Q ���������ʒu�} |

�Q�D�z�[���̌`��Ɖ��̗���

���ɓI�Ȋg�U��������Ղ��`�Ƃ��ĉ䍑�ł͑���p�c�����ɕs���`�܊p�`����������A�ቹ��̌ŗL�U���̈悩�獂����̊w�I�g�U�̈�܂ł���Ȃ�̊g�U���ꂪ��������Ă��邪�A���̒��ʼn��y���������Ɩ����ΔۂƉ�������Ȃ��B

���O�p�`�͕��s�ʂ������Ȃ��_�ł͗L���ł��邪�A�_�Ώ̂⎲�Ώ̂��l����ΐ������̉����I���ٓ_�������Ƃ͎����ł���A������W�J����ΐ��ɃJ���[�h�X�R�[�v�A���؋��̐��E�ł���B

�������Ȃ���A���ډ���1�ˉ��̗�����݂�ƁA�}�P�Ɏ����悤�ɐ��O�p�`�͑��Ɣ�r���Ė��炩�ɓ��������̊p�x�������Ȃ��A���ډ������ʓI�ɑ��₷�鏉�����ˉ��Ƃ��āA������ʂ⋗�������̖ʂ���]�܂����Ƃ�����B���̂��Ƃ͒����I�ɂ��m�F�ł��Ă���B

�R�D�������ˉ��̎��ԍ\��

�O��̎��v�̐��O�p�`�z�[���ɑ��A�����@�i���}�[�W��+�j�ɂ��V�~�����[�V�������s�������ʂ���A���ډ��Ɣ��ˉ��̎��ԍ\���������������̂�}�R�Ɏ���

���ډ��̓`�B���ԁA���������Z�����Ƃ͑O��ɂ��q�ׂ��Ă���ʂ�ł��邪�A�P�ˉ����قƂ�ǂ̐Ȃŕ���50ms�ȉ��̎��Ԓx��œ��B���Ă���A2�ˉ���100ms�ȉ��Ő��������B���Ă���B�܂��A�}�ɂ͎�����Ă��Ȃ�������̑����˂��A�O��Ɏ������悤�ɕ��ώ��R�s�H���Z�����Ƃ���A���Ԗ��x�������Ԃ��ė��Ă���B

|

| �}�R |

�e�_�ɂ����钼�ډ����B���ԂƔ��ˉ��̕��ϒx�ꎞ�� |

|

�S�D���ˉ��̋�Ԏ��ԍ\��

�z�[�����̑�\�I�Ȏ_�ɑ���S�ˉ��܂ł̉����}��30�˂܂ł̉��z�������z�}��}4�Ɏ����B�����̎_�łP�ˉ��ƂQ�ˉ��͉��������Ƌ߂��������瓞�����Ă���A�R�ˉ��ȏ�ɂȂ�Ə����l�X�ȕ����ɕ��z���A���̐������債�Ă���B

���z�������z�͎R�蓙�̂悤�ɓ������̋��x��_�̑傫���ŕ\�������̂ł͂Ȃ����A��ԓI�ȕ��z���瓞�����̕����Ǝ��Ԓx���ǂݎ�邱�Ƃ��o����B�����䒆���ɒu�������߂ɁA�_�����ʂ̎�����ɂ���ꍇ�A�Ώ̐������������ꂽ���z�����̓W�J�ɂȂ��Ă��邪�A����ȊO�̎_�ł́A���a68m(200ms)�ȉ��̗̈�ł��Ȃ�ψꂩ�����_���ȕ��z�ƂȂ��Ă���B�ǖʁA�V��ʂ��傫�ȕ��ʂł���ɂ�������炸�A���̂悤�ȕ��z�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�O�p�`�̂��{���I�������ǂ����͍��㌟����v����ۑ�ł���B

�T�D������

���O�p�`�z�[���̉����I�����ɂ��āA�����w�I�Ȏ��_����A���ډ��Ɣ��ˉ��̋�Ԏ��ԓI�\���ɂ��Č����������A�������ˉ��̓��������I�����⎞�ԓI�����A�y�сA������ˉ��̋�ԕ��z����Ȃǂ𖾂炩�ɂ��A����܂łɂȂ��z�[���`��̂������I�\�����������Ƃ��o�����B

|

|

|

| �}�S ���z�������z�Ɖ����} |

|

�}�T �C���p���X�����g�`�iNo.5�j |

���O�p�`����{���ʂƂ��鉹�y�z�[���̒�Ăƌ��i���̂R�j

���������V�X�e���ɂ�錟�ɂ���

| �O�p�` |

���� |

���ώ��R�s�H |

| ���y�z�[�� |

���}�[�W�� |

�������V�X�e�� |

�P�D�͂��߂�

�O�p�z�[���͉��y�z�[���Ƃ��đO��̖����`��A���������̌��ɂ��Ă͉��������V�X�e���̊��p���L���ł���Ɣ��f�����B�O�p�z�[���̌��z�����Ɋւ��錟���͉��������V�X�e�������p���i�߂����A�`��Ɖ�������������z�肳���Ƃ���A�V���ȋ����̐��E�����O�A���t�҂ɂǂ̂悤�Ɏe����邩�̊m�F���K�v�Ɣ��f�����B�{�ł́A�O�p�z�[���̌����̉ߒ��Ŏg�p�����A�Q��ނ̉��������V�X�e���̂������Ђ̃V�X�e���i���}�[�W���{�j�̏Љ�ƕ����̔팱�҂ɂ�鏉���I�Ȏ������ʂ����B

�Q�D���������V�X�e���ɂ���

�ܗm����(��)�̉��������V�X�e����1997�N9���ɉ^�p���J�n�����B���Ђł͉��������V�X�e���������v��@�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A�{�H�i�K�Ŏ��������ɂ��Ă̖��_��c�����鎖�ɂ��v�H��̏�Q�����Ȃ�����ړI�Ɋ��p���ė����B���������Čڋq��A���ꓙ�ł̎g�p��O��Ƃ��Ă���B���������V�X�e����2005�N3���ɑ啝�ȋ@�\����Ɛ��x�����}�����A��̓V�X�e���͓����a�����G���W�j�A�����O(��)����}�[�W����ɍX�V���A�R���s���[�^���~�j�R������64�r�b�g�p�\�R���Ɉڍs��������{�I�ȃV�X�e���\���ɂ��Ă͕ύX�������B�}�P�A�\�P�ɃV�X�e���̍\�����q�ׂ�B

|

| �}�P ����V�X�e���̃V�X�e���\�� |

|

| �\�P �����V�X�e���\���@��T�v |

|

|

�R�D���ؕ��@

���y���y���ދ�Ԃł��鉹�y�z�[���̎�ϓI�ȕ]���͌l�I�ȉ��y�̌��A�n�D���e�����]�����������B����́A�O�p�z�[���̎������f���邽�߂̈�ۂ����߂鎖��ړI�Ƃ��������I�Ȍ��Ƃ����B

(a)�팱��

�팱�҂͉��y�̃v���ł͂Ȃ����R���T�[�g�z�[���ł̉��y����܂��́A���t�̌o�������҂Ƃ����B

(b)���y����ɂ���r

�����Ɩ��ēx�̕]���͐l�̐����L���ł��邪�A���y���y���ނ��߂̃z�[���Ƃ��Ẳ\���ɂ��Ă̕]�����ړI�ł��邱�Ƃ���A�����͉��y���t�Ƃ��A�f�ނ�2��ނɌ��肵���B

�E�s�A�m���i�V���p���j�E���y�l�d�t�i�p�b�t�F���x���j

(c)�]������

�����V�X�e���ɂ��[���Č����ꂽ�����A�팱�҂����y�z�[���ł̒���Ƃ��Ĕ��f����̂͗e�Ղł͖����B�팱�҂ɑ��Ă͉��̈�ۂ鎖���ړI�ł��鎖�������A�]���͐V���������v�̎w�W�Ƃ��Ē�Ă���Ă���\�Q�̂U���ڂɂ��ċ��߂��B

| �\�Q ���̕]���w�W |

|

(d)�]�����@

�e�X�̉��y�z�[�����̑O���ƌ���ɂ��Ď_��ݒ肵�A�����ɂ��đO���̕]���_���m�A����̕]���_���m�ɂ��čs�����B

�S�D������͓��e

(a) �Ώێ{��

�O�p�z�[���Ɣ�r����{�݂Ƃ��āA�E�B�[���w�F�����z�[����I�肵���B���̃z�[���̎��������ɂ��Ă͈�ʓI�ɑ����̐l���ǍD�Ɖ��Ă����r�]���̊�Ƃ��čŗǂƔ��f�����B

(b)���

�Q�̃z�[���ɂ��āA�����v�Z�ɂ�莺������������\�����A�}�P�Ɏ������@�ɏ]�����������쐬�����B�z�[�����̉����ʒu�A�]���ʒu�i���Ȉʒu�j��}�Q�A�}�R�Ɏ����B�v�Z�ł͔��ˉ���25��ɐݒ肵�Ă���B�O�p�z�[���O���̃n���l�Y�~�}��}�S�A�]���ʒu�ł̔��ˉ�������\�R�Ɏ����B�������ˉ��̈�ƂȂ钼�ډ������B���Ă���100ms�ȓ��ł́A�O�p�z�[���ł͑O���A������ɂR�ˉ����A�w�F��ّ�z�[���ł͑O����2��A����͂R��܂ł̉������͂��Ă���A�ǍD�Ȏ��������ł���Ɨ\�z�����B�܂��A�}�S�̃n���l�Y�~�}����A�O�p�z�[���O���̕]���ʒu�ł͊e��������قڋϓ��ɉ������˂��Ă��邱�Ƃ��킩��B

| �\�R �]���ʒu�ł̔��ˉ��� |

|

|

|

| �}�Q�w�F�����z�[�����Ȉʒu |

|

|

|

| �}�R �O�p�z�[�����Ȉʒu |

|

|

|

|

| �}�S �O�p�z�[���n���l�Y�~�} |

|

�ic�j���掺

�������掺�́A��ʂ̎��������g�p�����B�����̋z�����͎����Ŗ�0.2�A�����̉�������͉��V�X�e����p���������]���̖ړI�Ƃ��Ă͗ǍD�ł͖���������X�s�[�J�Ɣ팱�҂̈ʒu��1.0m�܂ŋ߂Â����B

|

| �}�T �����ʒu�} |

|

|

| �\�S ���T�v |

|

|

�T�D�]������

�O���̐Ȃł́A�w�F�����z�[���ɂ��Ĕ팱�ґS�����ǂ���ۂ������Ă���B�O�p�z�[���ł́A�ӌ��������ꋿ���������]�������팱�҂����������B����̐Ȃɑ��ẮA�O�p�z�[���A�w�F�����z�[���Ƃ��ɕ]���ɂ�����݂��邪�A�O�p�z�[���̋����ɑ��ėǂ���ۂ������Ă����B

�U�D�܂Ƃ�

�v�Z�ɂ��O�p�z�[���̎c�����Ԃ͖��Ȏ�500Hz�Ŗ�R�b�ƂȂ��Ă���B�팱�҂ɂƂ菉�����ˉ��Ƌ����̖L�x�ȋ�Ԃł̉��y����͖��m�̐��E�ł���A���f���S�O������̂ł������B��r�����w�F�����z�[���̎���Ԃł̋����̑f���炵���͒�]������A���ꂪ�������V�X�e���ɂ���Ă��[�����f�ł����z�I�ȋ����Ƃ��Ē���҂ɂ��������ꂽ�ƍl������B�V���������̐��E�Ƃ��āA�O�p�z�[����]������̂ł���Έ�ۂ��قȂ����ƍl������B����Ƃ������Ɋ��p���Ȃ����͐��x�̌����i�߂Ă��������B

�ӎ�

������̓V�X�e������}�[�W���v�̊J���҂ł���A�����a�G���W�j�A(��)�ߏG�����ɂ͋@��̒����A�v���O�����̉��Ǔ��ő���Ȃ����͂������ӂ̈ӂ�\���܂��B�܂��A�����f�[�^�쐬�Ɖ�͂ɂ��Ă͏H�R������̂��s�͂��傫�������B

�Q�l����

1�l�g�쑼�A���������V�X�e���̊J���F�ܗm���Z�p�N��Vol.26 1998.10

2�l���� �z�[���ɂ�����u�`�ہv�Ɓu���ہv�Ɓu�S�ہv�F���z�����������AA2005-20

�����

3�lH.Tsuru., Visualization and auralization for architectural acoustic simulation�FAcoustical Society of America and Acoustical Society of Japan Third joint meeting, 1996.11

|

|

|