|

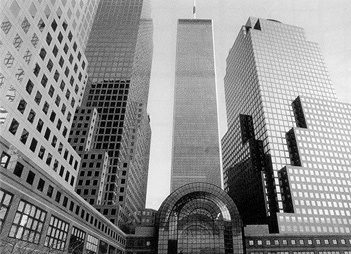

| ���A�[�}���n�b�^���i1992�j |

�@�n���e�B���g���E�A���F�j���[�ɖʂ������ʌ��ւ́A�O�ʓ��H�̗��̉��ɂ�肻�̖������I���A�ԊX�y�[�X�̓N���X�`�����E�T�C�G���X�E�`���[�`�Z���^�[���̃}�T�`���Z�b�c�E�A�x�j���[�ɖʂ��Ċm�ۂ���Ă��܂����B���i�����͍ג������ԃX�y�[�X�Ƃ��ė��p����Ă���̂ł����A���̓��͏����l�q���Ⴂ�܂����B�h��Ȕ��h��̃����W�������X�Ɠ������A��ꐳ���ɐg���Z���u�Ȑa�m�i������Ăɍ~�藧���A���F���O�~�݂��߂āA�ʂ���e���ւ���ג����`�̌��փz�[���ɓ����Ă��Ă����̂ł��B

�@1987�N5�����{�B��������̂͂��A���ӂ͓��ʂȓ��ł����B80�N�A�A�[�T�[�E�t�B�[�h���[�̌���p���A�{�X�g���E�|�b�v�X�E�I�[�P�X�g���̎w���҂ƂȂ����W�����E�E�B���A���Y�̃|�b�v�X�R���T�[�g�̏����A�v���~�A���V���E���Â������Ȃ̂ł����B���ӁA���V�����w���Ȃ�{�X�g�������y�c�̍����ŏI���t�͐���̂����ɖ������낵�A������߂��ʗ]�C�̑������A���̐��ꂪ�܂����������}���܂����B1900�N�Ɋ��������A�}�b�L���E�~�[�h�E�z���C�g�̐v�Ȃ�{�X�g���E�V���t�H�j�[�z�[���́A�N���V�b�N����|�s�����[�E�R���T�[�g���ւ̖͗l�ւ���ƂŁA����̑�������ƂĂ��Q�����ł����B

�@���}��������v����܁A�T���g���[�z�[�����ӎ����ăV���[�{�b�N�X�^�ɂ����킯�ł͂���܂���B�S�ݓX�̗����ɂ��鋷襂ȍX�n�̒��ԏ��~�n�Ƃ��A������2150�Ȃ̃R���T�[�g�z�[���A747�Ȃ̌���A�f��قQ�فA���p�فA�^���X�^�W�I�A�M�������[�A���X�g�����A�J�t�F�A�{���A���ԏ�Ȃǂ������A�S�Ă����߂邱�Ƃ��v�̏����ł����B���̏ꏊ��ǂ��m�鑽���̕�����A�悭�����ꂾ��������̂ł��˂ƕςɊ��S���ꂽ�قǂł��B���Ǝ�̓��}����́A������ʂ�_���Ă��邩��S���K�v�ȋ@�\����ŁA�ǂꂩ��ł�������Ύ��Ƃ��~�߂邵���Ȃ��ƃv���b�V���[���|�����Ă��܂����B�ł����狷���~�n�̒��ŁA�V���[�{�b�N�^�̃z�[���ł������܂邩�ǂ�����Ԃ܂��قǂł����B������������t��ɂƂ�A�@�\�̓�����搂�����ɁA�R���o�[�`�u���z�[���ď̂܂Ő��ݏo�����ƂɂȂ�܂����B�܂�A�����I�ɑ�ꋉ�̃R���T�[�g�z�[���̐��\���ێ����A���̖ړI�i�I�y����o���[�Ȃǁj�ɂ��������Ďg����v��ڎw�����̂ł��B

|

| W.F.C.����W.T.C.��]�ށi1992�j |

�@�����������ł�������A�S�̃��C�A�E�g����������ߒ��ŁA��z�[���Ɏg����`���K�R�I�Ɍ��܂�܂����B���̕��ʌ`�A��22�`25m�A���s��36�`39m�A�S��54�`60m�̐��@�́A���R�ł����A�{�X�g���E�V���t�H�j�[�z�[���̃v���|�[�V�����ɗǂ����Ă��܂��B���Ȑ��̍��i�{�X�g��2631�ȁA������2150�ȁj�́A�T�ˍ��Ȃ̍L���Ƃ̊W�ɂȂ�܂�����A���ꂪ�c�����ԂɊW���A�������̃I�[�`���[�h�z�[���̕���0.2�b�قǒ����Ȃ�܂����B

�@�{�X�g���̓E�B�[���̊y�F����z�[���A�A���X�e���_���̃R���Z���g�E�w�{�E�ƕ��сA��100�̐��E�O��V���[�{�b�N�X�E�z�[���Ə̂����قǒ����ȉ��y�z�[���ł��B�V���[�{�b�N�X�^�̓G���h�X�e�[�W�ł�����A���䑤�̔��˔����H�v����I�y����o���[�ɂ��g�����Ƃ��ł��܂��B���ʂƂ��āA�T���g���[�z�[���Ƃ̍��ʉ����v���A2000�Ȃ��z������{�Ŏn�߂Ă̖{�i�I�V���[�{�b�N�X�^�C�v�̃R���T�[�g�z�[�����������܂����B

�@���āA���̖͗l�ւ��͈ӊO�Ȏp�������Ă���܂����B�܂���K�Ȃ̍��Ȃ͑S�ēP������A�����̐茊���烊�t�g�Œn�K�Ɋi�[����܂����B�{�X�g���̏ꍇ�A1�K�q�Ȃ̑O�����͕��y�Ԃł����A�㕔�̏����z�͂��Ȃ�ɂ����̂ł��B���̎ߏ������������������T�C�Y�̃u���b�N�ɕ�������A���l�ɒn���։^��Ĉ�K�Ȃ͊��S�ȕ��y�ԂƂȂ����̂ł��B

�@�����ł��A����͂܂�����������ꕗ�ł����B�^�����ȃ��l���̃N���X�ɕ���ꂽ�ۃe�[�u���ƈ֎q�����ׂ��A�V�����p���ƃO���X���Z�b�g����A�v���Z�j�A���ƃX�e�[�W�̌�ǂɂ͉ԏ���̃f�R���[�V���������t�����A����ɕ��͋C�������Ă��܂����B�䂪���ɂ��R���T�[�g��p�z�[�������X�ƒa�����Ă��܂����A���x�ȃ��x���ŁA�����ړI�Ɏg�p�ł���H�v��^�c�}�l�[�W�����g���A�\�t�g�A�n�[�h�Ƃ��ɋ��߂��Ă���Ǝv���܂��B

|

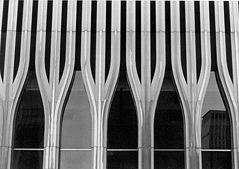

| W.F.C.�E�B���^�[�E�K�[�f���i1992�j |

�@���̌ܔN���1992�N�B���傤�ǒ��H��������̏���s�������Z���^�[�̂��߁A�V�J�S�A�{�X�g���A�j���[���[�N�A�_���X�̗ގ��{�݂����ĉ���Ă������̂��Ƃł��B1��2���̑����A�}���n�b�^�����ɂ͂ЂƂ�����̉_�������A�n�\�̉��x�����˗�p�ɂ��}�C�i�X���֑傫���U��Ă��鎞���ł����B�V�J�S�E�I�w�A��`���ї������ւ́A���̐��ݐ�����C�̒����A���E��̈ꖇ��Տ�ɒz���ꂽ�A�܂�Ő����͌^�̂悤�ȓs�s�i�ς��ቺ�Ɍ����Ȃ��珇���ɍ��x�������A���̓˒[�ɂ���o�b�e���[�p�[�N��傫����荞��ō����܂����B���A�[�}���n�b�^���̃V���{���ɂȂ��Ă��郏�[���h�E�g���[�h�E�Z���^�[�iW.T.C�j�ɁA���̗����͂��̂ł͂Ȃ����ƈ�u�v�����炢�ڋ߂��Ȃ���A���K�[�f�B�A��`�ɒ��������̂ł��B�v�킸�n�b�Ƃ��Ď茳�ɂ���J���������グ�A�V���b�^�[������̂ł����A�J�����ɂ�85mm�AF-1.8�̃����Y����������Ă��܂����B

�@2001�N�t�̂��Ƃł��B����11���ɓ�R��ORIE�M�������[�Ŏʐ^�W���J�����Ƃ����܂�܂����B������A�e�[�}���s�s�s�̋L��/Symbols in the cities�t�Ƃ��A�g���z�͓s�s�̋L���h�ł���Ƃ��镛��ƁA�W���V�i���I�̊T�v�܂Ō��߂Ă��܂����B�M�������[�̐��ʌ��ւɏ��郁�[���ʐ^���A�\��s�s�s�̋L���t�̏ے��Ƃ��ăj���[���[�N�̃}���n�b�^����I�сA���̎ʐ^���g�����Ƃ����܂��Ă��܂�������A�Ȃ�����̂��ƁA���N��ɋN�����A���̈����̂悤��9.11�e���ɑ���Փ��͂��Ƃ��悤�������傫�������̂ł��B

|

| W.T.C.�����i1992�j |

|

|

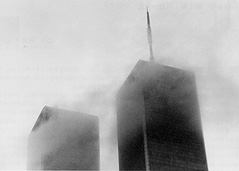

| W.T.C.��i1992�j |

|

�@�s�K�Œɂ܂��������̌�A�b�����Ď��͍l���܂����B���E���̂�����ꏊ���瑞���݂���菜���A�߂��݈���L���̏�Ƃ��邽�߂ɂ��A���̐Ւn�Ɍ��������ĂĂ͂Ȃ�܂��B�������A���E�p�[�N�Ƃ��ׂ��ł���ƁB����ɂ���ăA�����J�ƃA�����J�l�͖{���ɐ��E���̍��X���瑸�h�Ə^���������邱�Ƃ��o����̂��ƁB���������́A�������A�����J�ł���A�܂��A�A�����J�̒��S�ł���j���[���[�N�̃}���n�b�^���ł���A�}���n�b�^���̏ے��ł���V���{���I���z�ł��邱�Ƃ��A����ɃA�����J�l���A���킷�邱�ƁA����Ƃɂ���Đ��܂ꂽ�A�O���b�V�u�Ȗ����ł��邱�Ƃ��A�������Y��Ă����̂ł��B

�@���̎����őr���������������ʐς̍��v���A�}���n�b�^�����̃I�t�B�X�r���ʐς�10%�ɂȂ��Ă����Ɠ`�������܂����B�����A1%�ł͂���܂���A10%�ł��B���{��`�̌o�ό������猾���A���̍l���ȂǂƂ�ɑ���ʐL���Y���Ȃ̂�������܂���B

�@�����̍Č��Ăɂ��Ă͂��܂�ɂ��o�ϕ����F���O�ʂɏo�߂����ĂŁA�����̈⑰�̔��ɂ���ēP�ꂽ�悤�ł��B�������ŏI�I�ɂ͋�W.T.C.�r���i110�K�A417m���j��y���ɒ�����A����1776�t�B�[�g�i��540m�j�̌��z��Ă��̗p���A�t���[�_���E�^���[�Ƃ������t���Ă��܂��Ƃ́A���E�������͂�����ȍ��ƌ����Ȃ����ƁA���l���Ȃ���S�z���Ă��܂��܂��B�����Ж����ɂ���Ēa�������A�����J�Ƃ������Ƃ́A��ɋ�ۓI�ȃC�R�����K�v�Ȃ̂ł��傤���H�@���x�X�L���h����Ă��������̐v�Ƃ͑啪�ς���Ă��Ă���悤�ł����A2011�N�̏v�H��҂������Ǝv���܂��B