|

| �J�������̏�Łi1996�j |

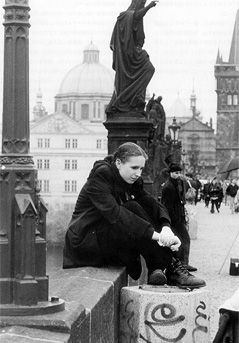

�@�E�B�[���E�V�����F�q���[�g��`���ї������o���̃v���y���@�́A�Ⴂ���x��ۂ��Ȃ��烋�Y�B�j�G�E�v���n���ۋ�`�ɂӂ��ƒ������܂���1996�N4�����̂��Ƃł��B�g�����N������ă^�N�V�[����������܂��ƁA�������a�m�͍�c��������̂悤�ł����B����H�Ǝv���Ԃ��Ȃ��O�ɏo��ƁA�L��Ƀo�X���J�t������A���̑O�ɏ\���l�̓��{�l�����ނ낵�Ă��܂��B�я���E��q�v�A����?��v�ȁA����ɁA���ށA���{�N�v����܂ł���������Ƃ́H���{���z�Ƌ���W���@�c�̂���s�ŁA���i�s����u���K���A�́g�����̑m�@�h�Ȃǂ��\��ɑg�ݍ��܂ꂽ���������闷�Ƃ̂��Ƃł����B�v���n4���Ԃ̃X�P�W���[���Ƃ���������Ă��܂�������A��������5���Ԃ̑؍݂Əd�Ȃ�܂����B

�ĊJ�������ĕʂꂽ�̂ł����A���̗����A��K�̃��X�g�����Œ��H���ς܂��ăt�����g���������̂��Ƃł��B�Ȃɂ�猺�փz�[�������������ł͂���܂��B�������܂��Ă����z�e���Ƃ����܂��̂́A�s����كX���^�i�E�z�[���̘e�Ɉʒu���A���w��̏d�v�������ɂ��Ȃ��Ă���A1904�N�����̌Â����z�����j���[�A�������z�e���E�o�W�[�V��(�p��)�ł��B���炭�ڎ�����Ă������̌�����������̃u�����f�B�ƂɕԊ҂��ꂽ�̂́A�r���[�h�v�����1991�N�ł��B���ꂩ��2�N��A������`�F�R�ƃX���o�L�A�̘A�M���������N�ɁA�V�����z�e���Ƀ��j���[�A������ăI�[�v�������̂ł����B�A�[���k�[�{�[�E�X�^�C���̔������O�ς�A�����p�u���b�N�̉₩�ȃf�U�C���́A�܂�Ńx���G�|�b�N��19���I���Ƀ_�C���X���b�v�������̂悤�Ȏp�ɂȂ��āA�Ɠ��̃I�[��������Ă��܂����B

���̑������₩�Ȍ�m�Ƃ͓��{�l�̊F�l�ŁA��Ɏ�ɃJ�������f���Ďʐ^���B���Ă��܂��B�����A���z���̂Ƃ���A��������ē������z�Ƃ̃O���[�v�Ɣ����킹�����̂ł����B�����̎U���ŁA���̌Â����z�ɍD��S�������ꂽ�悤�ł��B�����A���̗F�l���v���n�ɏZ��ł������Ƃ���A�щ�q����v���n�ŏI���̔ӎ`��̃A�����W�𗊂܂�܂����B���傤�Ǔ��{��g�ق����p���n�߂�����Ƃ����A�����^���@��������낷�Â��m�ك��X�g�����������b���āA���ꏏ���邱�ƂɂȂ�܂����B�܂��A�C�G�Y�X��̖{���n�ɂ��Ȃ����N�������e�B�k���A���̗�q���ł̃I���K���R���T�[�g�̂��U������������܂����B

|

| ���[�Q���g�E�V���e�B���l���i1996�j |

�ٍ��ŋ��R�̏o��ł������A���͓��A��Ƃ������Ƃł��傤���A���������v���o����܂��B

�v���n�ł͋��s�X�̂Ƃ���ʐ^�X�ŎO��̃J�������܂����B�����A�����ł͒l�i�����{�������A��肭�����Ό@��o�����ɂԂ��邩���ƌ���ꂽ���̂ł��B�������A�ʂ��i���p�[�����Č��i�ɊǗ�����Ă������C�J�����͗�O�ŁA�l���甃�����ꍇ�������A�Ȃ��Ȃ���i�Ȃǂɂ͏o�����܂���B����E����A�h�C�c�͓����ɕ��܂����B�h�C�c���������łȂ��A�삵�����̂������I�ɓ�ɕ������܂������A���̈�������Y���[�J�[�̃J�[���E�c�@�C�X�Ђł����B���̐푈�ɂ����Č��w�@��̉ʂ����������͋ɂ߂ĕv�����A�����ł̓n�C�e�N�R���Y�ƓI�Ȉʒu�t���������̂ł��B�c�@�C�X�m�͍Ő�[�𑖂���w�@���ЂƂ��āA1846�N�A�C�F�[�i�s�őn�Ƃ��܂����B�h�C�c�s�펞�A�C�F�[�i�̓\�A��̓������ɂ���܂������A�A�����J�̓J�[���E�c�@�C�X�̌��w�Z�p���\�A���ɓn�邱�Ƃ�����A�\�A�R�ɐ�ċZ�p�҂̑���������I�ɃI�[�o�[�R�b�w���Ɉړ������A�c�@�C�X�E�I�v�g���ЂƂ��Č��w�@��̐��Y�������p�����܂����B����\�A�R�̓C�F�[�i�̍H��Q��ڎ����A�c�����Z�p�҂͊F�\�A���ɑ����܂����B����ɂ���ăJ�[���E�c�@�C�X�����Ɛ��ɕ��A�c�@�C�X�E�I�u�g����(��)�A�c�@�C�X�E�C�F�[�i��(��)�̓�Ђ��A�h�C�c�����1990�N�܂ŕϑ��I�ɑ������邱�ƂɂȂ�̂ł��B

�܂��͐����ԍ�480071�A�G�����X�g�E���C�c�Ђ̃��C�JIIc�ł��B���̋@���1948�`51�N�ɐ�������܂����B�����Y�̓��C�c�E�G���}�[50mm�Af��3.5�B���́A�y���^�R���t�@�~���[�̃v���N�`�J�ł��B�E�G�X�g���x���̃t�@�C���_�[�ŃX�N�����[�}�E���g�A1955�N���̐����B�����Y�̓J�[���c�@�C�X�E�C�F�[�i���̃e�b�T�[50mm�Af��2.8�B

|

| �����B�[�g�吹���i1996�j |

��������ԋ������������̂��h���X�f���̃C�n�Q�[�А��A1965�N�������̃G�N�T�N�^�E���@�����N�XIIb�ł����B���̃J�����̃��j�[�N���́A�V���b�^�[�_�C�����A�V���b�^�[�{�^���A�J�グ���o�[�A�t�B�����J�E���_�[�|�^���ȂǁA�ʏ푀�삷����̂��S�č����ɂ��Ă��邱�Ƃł��B�܂����C�n�Q�[�Ђ̎В����������������킯�ł͂Ȃ��̂ł��傤���A���R��m�肽�����̂ł��B�v���Y���E�t�@�C���_�[���O���A�E�F�X�g���y���ƃA�C���y���̃t�@�C���_�[�̗����g�����o���܂����A����͂��悢��p���l�b�g�}�E���g�����ɂȂ�܂����B�����Y�̓��C���[�E�I�v�e�B�N�E�Q�����b�c���̃h�~����50mm�Af��2.0�B���̓R���N�^�[�ł͂���܂��A�����ԂɌv20��قǂ̎ʐ^�@�����H�ڂɂȂ�܂����B

�z�e������u�S���̊X�v�Ə̂����v���n�̋��s�X���A�����^���@��ɂ�����J�����k�ɍs���r���ɑ傫���L�ꂪ����܂��B�J�������Ƃ������[���b�p�Ɍ�������ŌË��i1400�N����)�̐��������ł��B���݂ɊF�l�悭�����m�́A�p���ŌÂ̋��{���k�t�ł���1604�N�v�H�ł�����Ȃ��Ȃ��̌Â��Ȃ̂ł��B���̋��s�X�L��ɖʂ��鋌�s���ɓ�ǂɐݒu����Ă���I�����C�i�V�����v�j�́A���̒������j�A�����ȋ@�I�A�X�P�[���̑傫���A�J���N���̉��o�A���̂ǂ������Ă����w�̎��v���ŁA�v���n�ό�����̖ڋʂł��B

|

| ���s�X�@�i1996�j |

���̓��̍L������Ζʂɂ��鏬������L�ŁA�����Ƃ̊G���Љ��Ă��܂����B�����1961�N�Ƀ��X�N���Ő��܂�A���X�N�����|�p�w���ŊG�𗚏C�����A�R���X�^���`���E�t�B�����m�t�Ə̂��郍�V�A�l��Ƃ̌W�ł����B���F�̐F�ʁA�䂪�w�i�A�_�炩�Ȑ��A�ו��Ƀ��V�A�̕��i�����p���đg�ݍ��킹�A���V�A�����̎����I�Ȑ��E��`���o�����Ƃ��Ă��܂��B�����V���K�[���I�Ȉ�ۂ�����܂����A�ߔN�A�G�̓t�@���^�W�[����|�b�v�X���ɕω�������܂����B���̒��ŁA�Ȃ�20���̖��G�Ɏ䂫����ꂽ�̂ł��B����͓`�e�I�Ȉߑ���Z�������V�A�l�������A�X�J�[�t�������������W���A�j���̊���X���A�����߂��݂�X�����������Ɍ��J���Ȃ���Ȃ�ł���G�ŁA�ނ̏����̍�i�ł��B����������̓��V�A�����̃C�R���̓����������ɕY���܂��B�w�i�̉E���ɁA�K�V��`�̉��������������Ƃ��납��A���V�A�̊X�炵�����Ƃ�������܂��B�X���`��錚���̎p�͘c�݂Ȃ���d�Ȃ荇���ăV���G�b�g���Ȃ��A���̏�ɋL����܂��B��{�I�ȐF���͐F�ł����A���ꂪ�S�̂ɕ��߂�����Y�킹�Ă���悤�ł����B

�����A�z�e�����狌�s�X���U��ƁA�K�����̍L���ʂ�܂��B�ߑO�ƌߌ�̓��A���B�͂��̉�L�ɗ�������Ĕނ̊G�Ɍ�����܂����̂ŁA�����X��Ƃ��猩�m��ɂȂ�܂����B�����͂��悢��J�������B�E���@���֔����ł��B���ɍȂ͂��̊G�������ƌ����o�����̂ł��B�K�^�ɂ���ƃt�B�����m�t���Ɖ���Ƃ��ł��܂������A�ꏏ�Ɏʐ^�Ɏ��܂邱�Ƃɂ��Ȃ�܂����B�G�ؘ͖g���O���ăL�����p�X�n�����Ƃ��A���̐c�Ɍ������ă|�X�^�[�P�[�X�Ɏ��߂܂����B����ȍ~�̂��Ƃł��B�C�O�ɏo������ƁA����܂ł̍����ɑւ��A�G�⒤����T�����߂邱�ƂɂȂ�܂����B