|

| �G�h�����h�E�`���_���p�فi2003�j |

�@�o�X�N��Ƃ̓X�y�C�����t�����X��͂��납�A���E�̔@���Ȃ錾�ꂩ����Ɨ��������قȌ���ł��邽�ߏK��������Ƃ���A�u�����ł����o�X�N����w�Ԕ����^������Ɛ_�ɋ�������v�Ȃǂƚ�����Ă��邱�Ƃ������ɋ��݁A�����ɗ��ɏo���������Ȃ�܂����B

�@�p�X�N�n���̑吼�m���݁B��������20km�قǂ̋����Ƀt�����X�����r�A���b�c�A�����ăX�y�C�������T���E�Z�p�X�`�����ƁA�����������悤�ɓ�̓s-�s������ł��܂��B����r�X�P�[�p�ɉ��������w�̃��]�[�g�s�s�Ƃ��ėL���ł������s�s�ɂ͗��j�I�ɂ����l�̔w�i������܂�.�����E�[�W�F�j�[���܂�A�����}���A�E�N���X�e�B�[�k���܂̂��߂�,19���I�ɑ���ꂽ�Ă̗��{��ʑ����A���݂��ꂼ�ꍂ���z�e���ɂȂ��Ă���X�Ƃ����悤�Ȃ̂ł��B

�@�s�A���b�c�ʼn߂������x�ɂ̌�A�S���ŃT���E�Z�o�X�`�����ֈړ����܂������A����̓t�����X�ꂩ��X�y�C����ɁA�����A���ʓd�Ԃł�������A���ꂱ�����p�X�N�ꂾ�����̂�������܂���B�^�ǂ��ׂɏ�荇�킹���p��̐搶�̐����ɂ��Hend-aye�w�Ŏԗ�����芷���܂����B���H�����t�����X��1435�A�X�y�C����1668mm�B�t���[�Q�[�W�@�\�����̃��[�J���ԗ��ł͏�芷������܂���B�����͏�M�̍��X�y�C���B�ނ̗��l���w�܂ŏo�}���A�傰���Ȑg�U��ŋߊ���A�z�[���̏�Œ������i�����Ă����̂���ۓI�ł����B

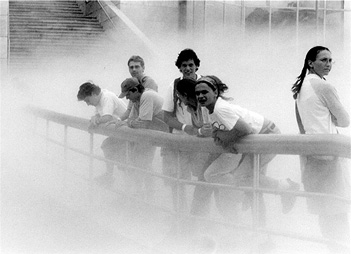

�@�r�X�P�[�p�̐^��Ə̂����������R���`���C�݂����T���E�Z�p�X�`�����́A�������R���[�Ɏ����������������E����˂��o�āA�������`�̓������̊��ꂽ�C�̒������ǂ��悤�ɘW���A�W���[���E�x���k�̉f��ŕ`�����悤�Ȑ�i�̓���]���`����Ă��܂��B

�@�������j���p�����A����ȋ�C�������͂��ƂȂ��Y���Ă���悤�ȊX�ŁANIZA�̓R���`���C�݂ɖʂ���40���قǂ́A������������n���Ȃ���̔����z�e���ł����B�Ă̊ό��V�[�Y�����I���ɋ߂Â����A���͂��������ڕW�����������ɐ��������̂ł����B�p�X�N���ł�����X�y�C���̌��z��.���t�@�G���E���l�I�̐v�ŁA���ۉf��Ղ̎���ƂȂ�N���T�[���i�����Z���^�[1999�N)�����邱�Ƃ��炢�͂Ɗ��R�ƍl���Ă����̂ł����A���̏������O�c���z�e���̃t�����g�ŁA������ʂȋ��R�ɑ������Ă��܂����̂ł��B

|

| �O�b�Q���n�C�����p�فi2003�j |

�@�����u�����Y�̒������n�߂ĊԂ��Ȃ����A���鍂���Ȓ����Ƃ���G�h�����h�E�`���_�̑��݂�m�炳��܂����B����ŕ�����Ȃ��Ƃ�����������āA�@���̃R�s�[�܂Ŏ�n����܂������A�ǂ���玄�����z�Ƃ�����ƁA���̔q�݂������Ă��ꂽ�̂ł��B������}�h���b�h�̑�w�Ō��z���w�̂ɑ咤���ƂɂȂ��Ă��܂����l���ł��B���R�t�����g�ɓ\��ꂽ�|�X�^�[�����܂�����A�Ȃ�Ƃ��ꂪ�`���_�̒����B������Ɖ����ėׂɊ���ڂ��Ɣ��p�ق̈ē��L���B���́A�`���_��1928�N�ɂ��̒n�ɐ��܂�A�A�g���G�����ĂĐ��슈���𑱂��A���݁A�x�O��Hernani�Ƀ`���_���p��Chumda Leku�����Ă��Ă���̂ł����B

�@�o���̃J�E���^�[�ŁA�T���T�E�u�����R (�����\�[�X)�������������̃^�p�X�ƃr�[���ōQ�������H���ς܂��A�^�N�V�[��߂܂��ă`���_���p�قƌ������̂ł����^�]��ɒʂ��܂���B����Chillida Lekm�Ə�����,�ȂA�g�`�W�[�_�h���ƌ����������܂����B�m���ɁASevilla�̓Z�r�[�W���̔@���ALLi�́A�g���h"�����łȂ��g�W�h�Ƃ���������̂ł��B

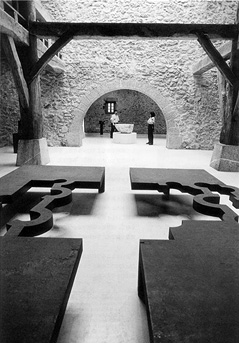

�@�T���Ƃ����X�Ɉ͂܂ꂽ��t������ƁA�ɂ��N���̍L��ȎŐ��̋u�ɁA����ȍ|�S�̃I�u�W�F��̒������_�݂��Ă��܂��B���ɂ̓o�X�N�n���̌Â����Ƃ��ڒz�����炵�����p�ق������܂��B�����̗͋����Y�Ȏp�́A���������ݍ���ŗD�����}���Ă��܂����B�n�������|�������o���A�������A���F�̔��𔘂��o���͂��ȊԂɈ�������A�Ȃ��A�@���č����`���_�̍�i�́A�S�ƌ������i�����A�l�Ԃ̐����͂̂قƂ����Ő�����̂ł��B���A��ɂ���Č��E���u���A���S����_���ȓ��b��̏�ɕς������̂悤�ł�����܂��B��������U�������ċ�Ԃɐ�������ƁA����Ȑ킢�Ȃǖ����������̂悤�Ɏ��͂ƑΘb���A���ɗn�����݂܂��B��������O�ƉǖقȐ�捂��̐_�X���������B����ł���̂ɁA���z�ƒ����Ƃ̑����ȂNJ�����ꂸ�A���R�̈ꕔ�ɐ��肫���Ă���̂ł����B

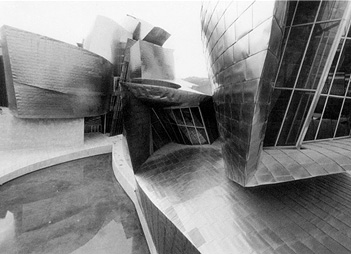

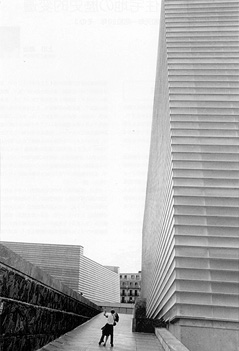

���ĎO�Ԗڂ̃o�X�N�s�s�́A�O�b�Q���n�C�����p�قɂ���āA���₷������L���ɂȂ����s���o�I�ł��BF�E0�E�Q�[���[�͍q��@�v�p��CAD�\�t�g�Ɛl�ނđ��`�����Ƃ������Ă��܂����A�����m�̂悤�Ɋ�����̌o�ϔg�y���ʂ͗\�z�ȏ�ł��B�����������������ʑ����B��ɍs���܂������A�b�͓��̔��p�قł͂Ȃ��q��@�̘b�Ȃ̂ł��B

|

| �O�b�Q���n�C�����p�فi2003�j |

�p������r���o�I�ւ̔�s����ERJl40�B�����]���̃u���W�������^�W�F�b�g�@�ł��B190�^�Ȃǂ͑��Ɣ�r���A�y���Čo�ϓI�Ƃ�搂�����ł��B���J����Ă���z�[���y�[�W�Ő}�ʂ����܂��ƁA����140�^�̋q�Ȃ͕�43cm�̒ʘH�����݁A���E��1��2�ȂŔz�u����Čv44�ȁB�q�ȕ���43.9cm�A�O��̃s�b�`��78.7cm�Ȃ̂ŁA�G�R�m�~�[�ȂƂ��Ă͕��ϓI�ł����A���͓V�䍂�ł��B�ʘH�����ł���170�`180cm�ł�����A���̂悤�ɕ��ϓI�Ȑg���ł��V��ɐG�肻���ł��B�X�ɋq�ȕ����̓V��ȂǁA�����ׂ����Ƃɍ���l39cm��������܂���B���a2.1m�̉~�`�f�ʋ�ԂŁA�@�̂̌��݂͋͂�9cm�B�őO����1�A2��ڂ͉E���̃K���[�̂��߂�1�Ȕz�u�ł��B�Ō��ɍ��荞��őO�������u��῝�ɏP���܂����B�q���斱���ɗ���ōőO��ɍ��点�Ă�������̂ł����A�y�������|�ǂɏP��ꂽ�悤�Ȃ̂ł��B��Œ��ׂ܂��ƁA���炩�̋��t�ǂ����l��30%�ɂȂ�f�[�^�����邭�炢�ł�����A�܂��l�Ԃ̏̂悤�Ȃ��̂ł��傤�����̍��������ł��B�����Ɩڂ��҂����܂܂̑ς���t���C�g�ɂȂ�܂������A���̑��ɂ͂�����U�X�Ȃ��܂����t���܂����B

|

�N���T�[���L��^�T���E�Z�o�X�`����

�i2003�j |

�Ȃ�Ƃ��s���o�I�ɒ������܂������g�����N���o�Ă��܂���B�G�[���t�����X�͊��ɓX���܂��B�C�y���A�q��ŃN���[���̎葱�����ς܂��A�z�e���E�J�[���g���Ƀ`�F�b�N�C�������͖̂�����Ȃ�x���ł��B�B�e�@�ނ����������Ńy�b�h�ɓ������̂ł����ڂ��Ⴆ�Ė���܂���B�����͒�����O�b�Q���n�C�����p�ق̎B�e��\�肵�Ă�������ł��B

������̓p���o�R�Ń}���Z�C���B���������̔�s�@�ɂ͋��֍ۏ�肽������܂���B�t�����g�Œn�}�����܂��ƁA�s���p�I����}���Z�C���܂ŁA������O�ł������H���q�����Ă���ł͂���܂��B�^�N�V�[�������R���V�F���W�F�ɐu�˂�Ɣނ̊�F���ς��܂����B1000km������܂����瓖�R�ŁA��20���~�B���̔�p�����̔�s�@�ɏ�炸�ɍςވ��g�������ł����n�ł��B���X�ʐ^���B��Ȃ���ړ�����A����͂���ŗǂ��̂��Ǝv���E�E�E�B�J�������K���V�A�n���̂Ƃ���A�����͒����獓���y���~��ł��B�ߌ�2���A����Ɖו����z�e���ɓ�������̂ɍ��킹���悤�ɉJ���オ��A�_�Ԃ��瑾�z���`���܂�������A�͂��Ȃ�����V���b�^�[��邱�Ƃ��o���܂����B���ǂ͂���20���~���ɂ����A�ĂэőO���̐Ȃ����N�G�X�g���āA�ڂ��҂��ăp��CDG�ɖ߂����̂ł����B

����ȍ~�̂��Ƃł��B�O�����āA��������@����g���Ďg�p�@��(��s�̌^��)�����`�F�b�N������A�`�P�b�g����z���邱�ƂɂȂ������Ƃ͌����܂ł�����܂���B�����ȓs�s�֍s���Ƃ��͗��H�̃`�F�b�N�܂Ő^���ɂ��Ă��܂��B���������݂ł��A���𑱂��A�ʑ����B�邱�Ƃ̎������瓦��邱�Ƃ͌����ĂȂ��̂ł��B